|

| Dr (Miss) Sharad Singh |

मैं आभारी हूं 'Patrika.com' तथा 'पत्रिका' के सागर संस्करण की जिन्होंने बुंदेलखंड की अनूठी होलियों पर आधारित मेरे लेख को पोस्ट के रूप में आज 'Patrika.com' में प्रकाशित कर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म दिया ...

इस लिंक पर जा कर आप मेरा लेख पढ़ सकते हैं......(20.03.2019)

|

| Dr Sharad Singh - Article in Patrika . com -लट्ठ बरसाना में ही नहीं, बुंदेलखंड में भी पड़ते हैं... जानिए अनूठी होलियों में घुले परंपराओं के रंग - डॉ. शरद सिंह |

patrika.com

लट्ठ बरसाना में ही नहीं, बुंदेलखंड में भी पड़ते हैं... जानिए अनूठी होलियों में घुले परंपराओं के रंग

बुंदेलखंड के विभिन्न हिस्सों में होली के साथ जुड़ी है उसकी दिलचस्प कथा या किंवदंती... डॉ. शरद सिंह ऐसे ही रंगों से आपको रू-ब-रू करवा रही हैं...

और खबरों के लिए लाइक करें फेसबुक पेज

दुनिया की पहली होली

बुंदेलखंड में माना जाता है कि होली का त्योहार बुंदेलखंड से ही आरम्भ हुआ। एक किंवदंती के अनुसार झांसी से लगभग 66 किमी दूर स्थित एरच नामक गांव से इसकी शुरुआत हुई। कथा के अनुसार एरच कभी राजा हिरण्यकशिपु की राजधानी हुआ करता था। भगवान विष्णु के भक्त बालक प्रहलाद को एरच में ही होलिका अपनी गोद में लेकर उसे जलाकर भस्म करने को बैठी थी, किन्तु विष्णु के चमत्कार से बालक प्रहलाद सही-सलामत बच गया और होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई। इसके बाद ही होलिका दहन की परम्परा आरम्भ हुई जो धीरे-धीरे समूचे देश में फैल गई। एरच में होली के त्योहार को मनाने के लिए एक महीने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं और गर्व के साथ होली जलाई और खेली जाती है।

पुनावली कलां की लट्ठमार होली

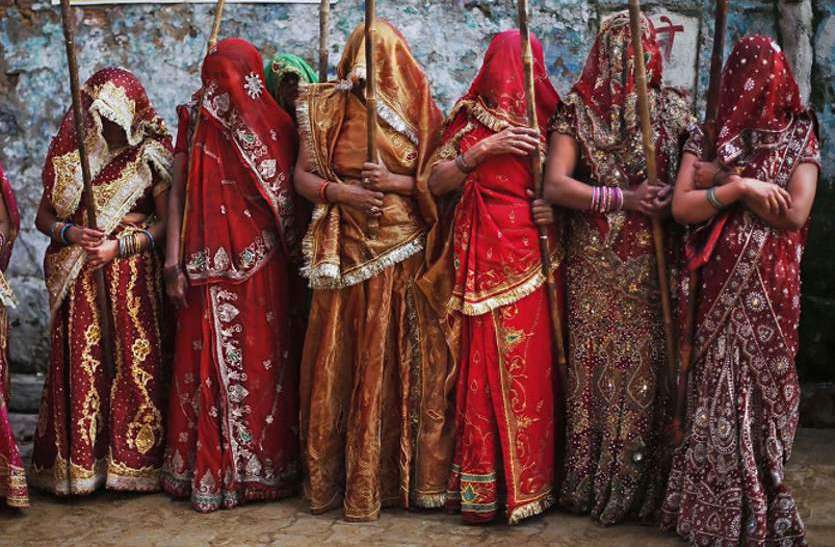

बरसाने की 'लट्ठमार' होली विश्व विख्यात है, लेकिन बुंदेलखंड में भी कुछ स्थानों पर 'लट्ठमार' होली खेलने की परम्परा सदियों से चली आ रही है। एक लट्ठमार होली का संबंध हिरण्यकशिपु की कथा से ही है। झांसी जिले के रक्सा विकासखंड के पुनावली कलां गांव की लट्ठमार होली बरसाने से ज्यादा रोचक होती है। यहां महिलाएं गुड़ की भेली एक पोटली में बांधकर पेड़ की डाल पर टांग देती हैं। फिर महिलाएं लट्ठमार लेकर स्वयं उसकी रखवाली करती है। यह पुरुषों के लिए चुनौती के समान होता है। जो भी पुरुष इस पोटली को पाने का प्रयास करता है, उसे महिलाओं के लट्ठ का सामना करना पड़ता है। इस रस्म के बाद ही यहां होलिका दहन होता है और फिर रंग खेला जाता है। इस परम्परा के संबंध में एक कथा प्रचलित है कि राक्षसराज हिरण्यकशिपु के समय होलिका विष्णुभक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर जलती चिता में बैठी थी। वहां उपस्थित महिलाओं से यह दृश्य देखा नहीं गया और उन्होंने राक्षसों के साथ युद्ध करते हुए विष्णु से प्रार्थना की कि वे प्रहलाद को बचा लें। उन साहसी महिलाओं की पुकार सुनकर विष्णु ने प्रहलाद को बचा लिया। इसी घटना की याद में "लट्ठमार होली" का आयोजन किया जाता है, जिसके द्वारा महिलाएं यह प्रकट करती हैं कि वे अन्याय के विरुद्ध लड़ भी सकती हैं।

कुंडौरा गांव की लट्ठमार होली

बुंदेलखंड में हमीरपुर (उप्र) के कुंडौरा गांव में भी लट्ठमार होली खेली जाती है। यहां रंगों की होली एक नहीं, बल्कि दो दिन होती है। होलिका दहन के ठीक अगले दिन महिलाएं होली खेलती हैं और उसके बाद दूसरे दिन पुरुष होली खेल पाते हैं। पहले दिन की होली में महिलाओं का जोर चलता है। इस दिन पुरुष अपने घर से निकलने से हिचकते हैं। जो पुरुष घर से बाहर नजर आ जाता है उसे महिलाओं के लट्ठ की मार का सामना करना पड़ता है। इसलिए रंगवाली होली के पहले दिन वे महिलाओं से बचकर रहते हैं। दूसरे दिन वे महिलाओं के साथ मिलकर होली खेल पाते हैं। इस अनोखी परंपरा के पीछे एक रोचक कथा है। कथा के अनुसार ग्राम कुंडौरा में कभी एक रसूख वाला व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था मेहर सिंह (या मेंबर सिंह)। एक बार होली के त्योहार पर जब गांव के राम-जानकी मंदिर में फाग गाई जा रही थी। उसी समय मेहर सिंह ने आपसी रंजिश में मंदिर में ही एक व्यक्ति की हत्या कर दी। उसने वहां उपस्थित लोगों को भी धमकाया। क्योंकि उसे संदेह था कि मंदिर में उसके दुश्मन को पनाह दी गई थी। इस घटना से डर कर गांव वालों ने होली का त्योहार मनाना छोड़ दिया। वर्षों तक गांव में होली नहीं मनाई गई। तब वहां की महिलाओं ने पहल की और वे हुरियारों की तरह होली खेलने लट्ठ लेकर निकल पड़ीं। तभी से कुंडौरा में लट्ठमार होली खेली जाने लगी।

बुंदेलखंड में प्रचलित होली की इन कथाओं और परम्पराओं के संदर्भ में कवि पद्माकर का यह कवित्त सटीक बैठता है जिसमें यहां की महिलाओं के साहस भरे पक्ष को बड़ी सुंदरता से सामने रखा गया है...

फागु की भीर, अभीरिन ने गहि गोविंद लै गई भीतर गोरी।

भाय करी मन की पद्माकर उपर नाई अबीर की झोरी।।

छीने पीतांबर कम्मर तें सु बिदा कई दई मीडि़ कपोलन रोरी।

नैन नचाय कही मुसकाय लला फिर आइयो खेलन होरी।।

बुंदेलखंड समेत मप्र की खबरों के लाइक करें यह फेसबुक पेज

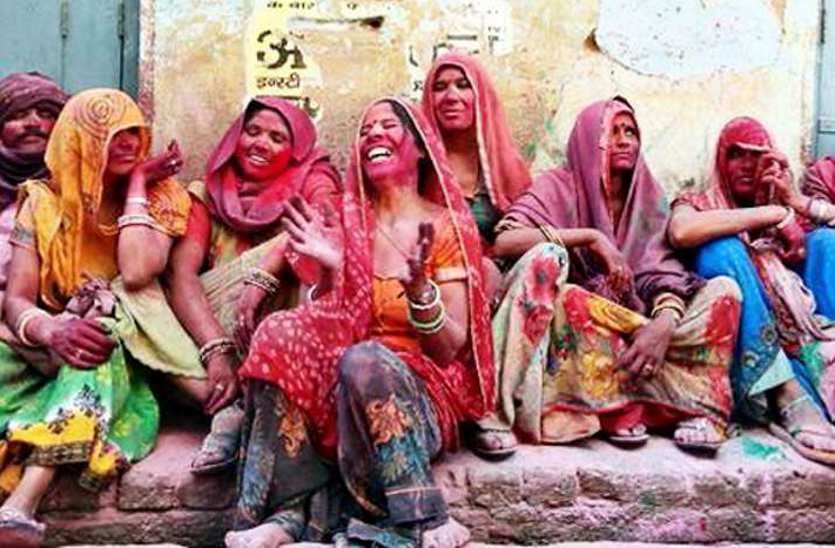

सागर की फूलों की होली

बुंदेली महिलाएं सामान्य होली और लट्ठमार होली तो खेलती ही हैं किन्तु यहां कई स्थानों पर महिलाओं द्वारा फूलों की होली भी खेली जाती है। यह परम्परा कृष्ण-कथा से भले ही प्रभावित हो, किन्तु बुंदेली प्राकृतिक सौंदर्य इसका असली प्रेरक बनता है। मौसम बदलता है और इसके साथ ही पेड़ों की डालियां फूलों से लद जाती हैं। ये रंग-बिरंगे फूल होली के त्योहार में और भी रंग भर देते हैं। सुर्ख लाल टेसू और अमलतास मानो रंगों से खेलने की लिए आमंत्रित करते हैं। बुंदेलखंड के मध्यप्रदेश अंचल के सागर नगर में गोपालगंज झंडा चौक स्थित श्रीनृत्यगोपाल मंदिर में होलाष्टक के अवसर पर राधा-कृष्ण की प्रतिमाओं को फूलों के गहनों से सजाया जाता है। वे फाग गीत और भजन गाती हैं और उल्लास से भर कर नृत्य करती हैं। इस दौरान वे महिलाएं राधा-कृष्ण के साथ फूलों की होली खेलती हुई परस्पर एक-दूसरे पर फूलों की वर्षा करती हैं। इसके साथ ही वे सभी को अष्टगंध, चंदन व टेसू के फूलों से होली की शुभकामनाएं देती हैं। मथुरा वृंदावन की की भांति सागर में फूलों की होली की यह परम्परा शास्त्री परिवार के सौजन्य से कई वर्ष से अनवरत चल रही है।

कुलपहाड़ की फूलों की होली

महिलाओं द्वारा फूलों से होली खेलने की परम्परा उत्तरप्रदेश के बुंदेली अंचल कुलपहाड़ में भी है। कुलपहाड़ महोबा जिले में स्थित है। टेसू के फूलों की वर्षा और ईसुरी के गीतों के गायन के साथ यहां फूलों की होली खेली जाती है। जहां तक होली में गानों का प्रश्न है तो यहां परम्पराएं पीछे छूटती जा रही हैं। पहले समूचे बुंदेलखंड में ईसुरी रचित फागों को गाए बिना लोग होली नहीं खेलते थे। हुरियारे ईसुरी की फागों पर थिरकते थे। ढोलक व मंजीरे बजते थे। इसके अलावा परंपरागत फागों के गायक भी इस त्योहार पर पुरानी फागों को गाते थे। इन गीतों में किसानों, मजदूरों के जीवन का चित्रण होता था। खेती-किसानी की बातें होती थीं। इनमें छेड़-छाड़ के द्विअर्थी संवाद भी होते थे जो लोगों के मन को गुदगुदाते थे। ईसुरी अपनी फाग में कितनी सहजता से यह बात कहते हैं, जरा देखिए...

ऐंगर बैठ लेओ कछु काने, काम जनम भर रानें।

सबखां लागौ रात जियत भर, जौ नई कभऊं बड़ानें।।

करियो काम घरी भर रै कैं,बिगर कछु नई जानें।

ई धंधे के बीच "ईसुरी" करत-करत मर जानें।।

बुंदेलखंड की परंपराओं के अनुरूप इनमें आल्हा-ऊदल व अन्य वीरों की गाथाएं होती थीं। मगर अब होली के गानों के नाम पर जगह-जगह डीजे पर बजते फिल्मी गाने बजते हैं। तथाकथित लोकगीतों और फिल्मी गानों के शोर तले कहीं दब गई हैं ईसुरी की फागें। ईसुरी की इन पंक्तियों का भाव-सौंदर्य अनूठा है...

दरस परस को है हरस हुलस को है।

फागुन को मास सखि, राग और रस को है।।

झांसी की दूज की होली

होली का पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पहले दिन अर्थात् पूर्णिमा को होलिका जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन भी कहते हैं। दूसरे दिन, एकम को धुरेड़ी यानी रंगों की होली खेली जाती है। लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर-गुलाल इत्यादि फेंकते हैं, ढोल बजाकर होली के गीत गाये जाते हैं और घर-घर जा कर लोगों को रंग लगाया जाता है। लेकिन झांसी में आज भी अनेक लोगों द्वारा रंगों की होली एकम के बजाए दूज को खेली जाती है। इस संबंध में अलग-अलग मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार 21 नवंबर, 1853 को झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद वहां के राज की कमान रानी लक्ष्मीबाई के हाथों में आ गई थी। गंगाधर राव ने अपनी मृत्यु से पहले ही एक बालक दामोदर राव को गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। किन्तु अंग्रेजों ने दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिते हुए इस संबंध में एक फऱमान झांसी भेजा। चूंकि होली के दिन ही झांसी में अंग्रेजों का फरमान पहुंचा था कि वो लक्ष्मीबाई के गोद लिए हुए बेटे दामोदर राव को उनका उत्तराधिकारी नहीं मानते। इस फरमान से नाराज झांसी की रानी और वहां की जनता ने होली नहीं मनाई थी। बस तभी से यहां लोग धुरेड़ी को होली नहीं मनाते हैं। झांसी गजेटियर में भी इस फरमान का होली के दिन पहुंचने का उल्लेख मिलता है।

एक और मान्यता है कि होली के दिन ही झांसी के राजा गंगाधर राव व रानी के इकलौते पुत्र और झांसी के उत्तराधिकारी का स्वर्गवास हो गया था। इससे पूरा झांसी प्रदेश शोक में डूब गया और होली नहीं मनाई गई। जनता को शोक से उबारने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने दूसरे दिन सभी से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों के उत्साह को न दबाएं और होली खेलें। अपनी रानी के आग्रह पर लोगों ने दूसरे दिन होली खेली। उसी समय से झांसी में दूज के दिन होली खेलने की परम्परा चली आ रही हैं।

करीला की रंगपंचमी होली

बुंदेलखंड में होलिका दहन से पांच दिन तक होली की धूम रहती है। जितना उत्साह धुरेड़ी को रहता है उतनी ही पंचमी को भी देखा जा सकता है। रंगपंचमी को करीला नामक स्थान में एक अद्भुत आयोजन होता है। यूं तो अब प्रदेश शासन की ओर से भी मेले की व्यवस्था की जाती है किन्तु करीला का रंगपंचमी उत्सव प्राचीनतम माना जाता है। मध्यप्रदेश के अशोकनगर में स्थित चंदेरी नामक स्थान अपनी साडिय़ों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसी अशोक नगर से लगभग 75 कि.मी. दूर है ग्राम करीला। इस नन्हें से गांव को उसकी एक अनूठी परम्परा विशेष ख्याति दिलाई है। रंगपंचमी के अवसर पर इस छोटे से गांव में भीड़ उमडऩे लगती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा की बेडिय़ा जाति की हजारों नृत्यांगनाएं यहां पहुंचकर खूब नाचती हैं। लाखों की संख्या में लोग पहुंचकर यहां स्थित सीता माता के मंदिर में गुलाल अर्पित करते हैं। एक किंवदंती के अनुसार श्रीराम द्वारा गर्भवती सीता का त्याग किए जाने के बाद करीला में ही ऋषि बाल्मीकि के आश्रम में सीता माता ने लव-कुश को जन्म दिया था। लव-कुश के जन्म पर प्रकृति प्रसन्न हो उठी थी। दिशाएं विविधरंगों से भर गई थीं और स्वयं अप्सराओं ने यहां नृत्य किया था। कहा जाता है कि अप्सराओं की इस नृत्य की इस परम्परा को बेडऩी नर्तकियां आज भी करीला में जारी रखे हुए है। मनौतियां पूरी होने पर भी श्रद्धालु मंदिर में गुलाल चढ़ाते हैं और रंग-गुलाल उड़ाते हुए बेड़नियों का नृत्य कराते हैं। यह भी माना जाता है कि इस मेले में आने से विवाहिता स्त्रियों की सूनी गोदें भर जाती हैं, जीवन में सुख समृद्धि आ जाती हैं और जिन लोगों की दुआएं यहाँ पूरी हो जाती हैं वे लोग राई नृत्य करवाते हैं। रंगपंचमी को करीला में धर्म, रंग, कला, आस्था और मान्यताओं का सुंदर मेल देखने को मिलता है।

इन अनूठी होलियों ने बुंदेलखंड की सांस्कृतिक परम्परा को समृद्धि प्रदान की है और साथ ही यहां की सांस्कृतिक छटा को होली के अनूठे रंगों से भर दिया है।

- लेखिका डॉ. शरद सिंह साहित्यकार और समाजसेविका हैं।

शांतिविहार, रजाखेड़ी, सागर, मध्य प्रदेश