Saturday, July 5, 2025

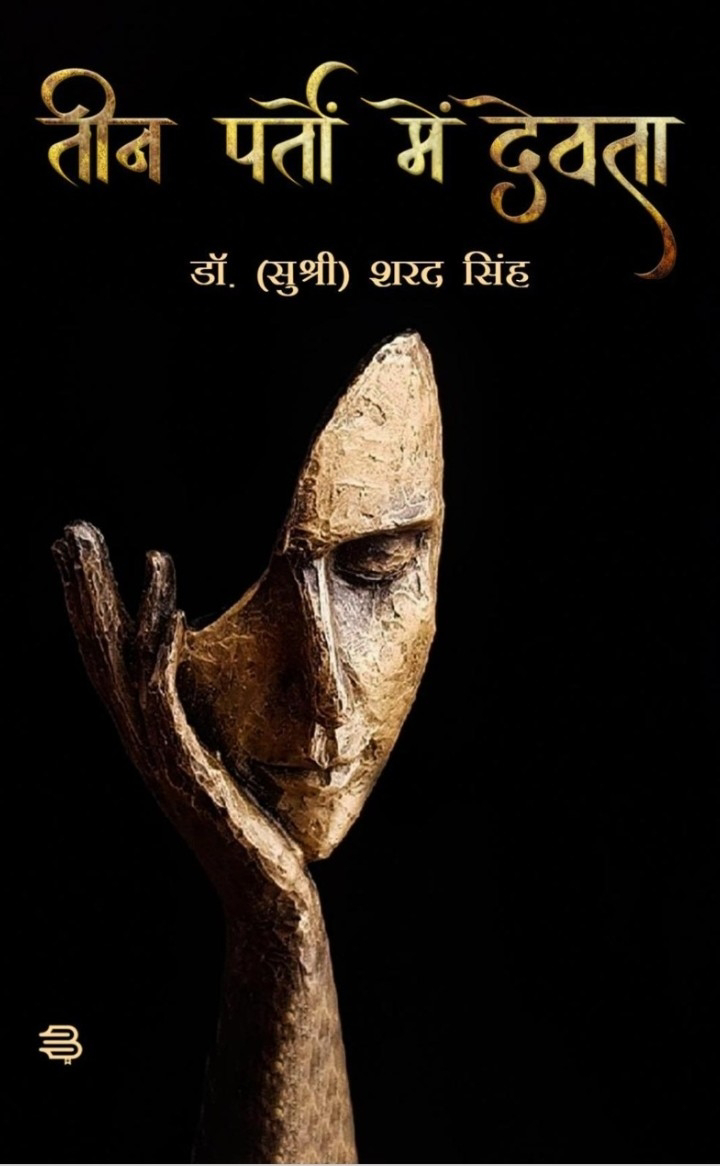

डॉ (सुश्री) शरद सिंह के काव्य संग्रह "तीन पर्तों में देवता" की समीक्षा 'आचरण' में

Monday, June 30, 2025

डॉ (सुश्री) शरद सिंह के काव्य संग्रह "तीन पर्तों में देवता" की डॉ श्याम मनोहर सिरोठिया द्वारा समीक्षा

Tuesday, March 5, 2024

पुस्तक समीक्षा | भावनाओं की विशुद्ध प्रस्तुति का काव्यात्मक संसार है - ‘‘रंगमंच’’ | समीक्षक डाॅ (सुश्री) शरद सिंह | आचरण

प्रस्तुत है आज 05.03.2024 को #आचरण में प्रकाशित मेरे द्वारा की गई डॉ आभा श्रीवास्तव के कविता संग्रह "रंगमंच" की समीक्षा।

--------------------------------------

पुस्तक समीक्षा

भावनाओं की विशुद्ध प्रस्तुति का काव्यात्मक संसार है - ‘‘रंगमंच’’

- समीक्षक डाॅ. (सुश्री) शरद सिंह

-------------------

काव्य संग्रह - रंगमंच

कवयित्री - आभा श्रीवास्तब

प्रकाशक - लेखिका द्वारा, सीनिट्स काॅलोनी, सी-5, सटई रोड, कलेक्टर बंगला के पीछे, छतरपुर म.प्र.

मूल्य - मुद्रित नहीं

-------------------

काव्य अभिव्यक्ति का एक सरस माध्यम होता है। छायावाद की चर्चित कवयित्री महादेवी वर्मा ने अपने निजी दुखों को भी काव्य के माध्यम से व्यक्त कर उन्हें परदुख के साथ समेकित कर दिया। यूं भी जब कोई अभिव्यक्ति मुद्रण अथवा मंच द्वारा मुखर होती है तो वह सबके दुख-सुख के अपने-अपने दर्पण की भूमिका में ढल जाती है। कवयित्री आभा श्रीवास्तव की कविताएं ‘निज’ से ‘पर’ तक और ‘पर’ से ‘निज’ तक की यात्रा का बोध कराती हैं। ‘‘रंगमंच’’ उनका द्वितीय काव्य संग्रह है। इस काव्य संग्रह में उन्होंने अपन जिन कविताओं को चुन कर सहेजा है, वे कवयित्री की संवेदनाओं का गहनता से साक्षात्कार कराती हैं।

रंगमंच का सीधा संबंध नाटक और अभिनय से होता है। जैसे एक नाटक में हर पात्र का रोल तय रहता है किसी का रोल छोटा होता है तो किसी का बड़ा। हर कलाकार अपनी-अपनी तयशुदा भूमिका के अनुरुप पर्दा गिरने तक अपनी भूमिका निभाता रहता है। ठीक यही जीवन के साथ होता है। इसीलिए दार्शनिकों ने इस दुनिया को रंगमंच कहा है। एक ऐसा रंगमंच जिसमें हर मनुष्य की भूमिका तय है। उसे अपनी भूमिका निभानी है और जीवन के यवनिका पतन के साथ अपनी भूमिका से मुक्त हो जाना है। यह जीवन दर्शन का एक गंभीर विषय है। आभा श्रीवास्तव की कविताओं में यह गंभीर दर्शन सहज रूप से प्रस्तुत हुआ है। इस संग्रह की उनकी कविताओं की खूबी यह है कि उन्होंने उसे ठीक वैसा ही प्रकाशित कराया है जैसा कि प्रथम बार में उन्होंने लिखा। अर्थात यह कहा जा सकता है कि इन कविताओं में भावों की मूल आत्मा माजूद है। कविता सृजन में कलमकारी और कलाकारी दोनों का अलग-अलग स्थान है। कलमकारी भावनाओं को शुद्ध खांटी रूप में प्रकट करती है, जबकि यदि उसमें कलाकारी की जाए अर्थात बार-बार शब्दों में हेरफेर किया जाए अथवा शब्द बदले जाएं तो कविता की शब्दवत्ता भले ही बढ़ जाए किन्तु अर्थवत्ता एवं भावनात्मक शुद्धता घट जाती है। बुनियादी रूप से कविता भावनाओं का विषय है, विचारों का नहीं। कविता में विचार भावनाओं की पतवार थाम कर यात्रा करते हैं, भावना विचार की नहीं। आभ श्रीवास्तव ने अपनी कविताओं को भावना की पतवार के द्वारा विचारों को पार उतारा है।

संग्रह की भूमिका में समीक्षात्मक दृष्टि से टिप्पणी करते हुए प्रो. बहादुर सिंह परमार आचार्य हिंदी अध्ययन शाला एवं शोध केंद्र महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर ने लिखा है कि ‘‘कविता में नारी संघर्ष को मार्मिक ढंग से रखा गया है। समाज की मानसिकता तथा उससे उठने वाले प्रश्न व अंगुलियों के मध्य एक नारी का जीवन कितनी यंत्रणाओं व परेशानियों से जूझता है, पाठकों के समक्ष रखा गया है। कुल मिलाकर संग्रह की कविताएं वस्तुगत वैविध्यपूर्ण हैं। भाषा सहज व सरल है। लय व प्रवाह में अभी अभ्यास की आवश्यकता प्रतीत होती है।’

निःसंदेह निरंतर अभ्यास से शिल्प सधता है और कवयित्री इसे बखूबी साध सकती हैं, इसकी प्रचुर संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

छतरपुर की वरिष्ठ कवियित्री विमल बुंदेला ने संग्रह की भूमिका में लिखा है कि ‘‘जीवन का यथार्थ रिश्तों की मिठास और कड़वाहट, स्वार्थों का टकराव व मानव मूल्यों के शिथिल होने वाले अवसाद। यह सब उनकी रचनाओं में परिलक्षित हो रहा है। तो दूसरी ओर अपनी मां के प्रति अटूट प्रेम व कर्म साधना के प्रति उनका अटूट विश्वास भी दिखाई दे रहा है।’’

कविताएं रचनाकार की मनःस्थिति स्वयं बयान कर देती हैं। आभा श्रीवास्तव की मंा पर केन्द्रित कविताएं यह बताती हैं कि उनके जीवन में मां का कितना अधिक महत्व था और उनका चिरविछोह उन्हें कितनी अधिक पीड़ा दे गया। मुत्यु शास्वत सत्य है। हर व्यक्ति को कभी न कभी किसी न किसी अपने को खोना पड़ता है, यह जानते हुए भी विछोह़ का दुख हर व्यक्ति के मन को एक समान पीड़ा देता है। एकाकी जीवन की पीड़ा भी उनकी कविताओं में व्यक्त हुई है। स्कूल शिक्षण विभाग से प्राचार्य पद से सेवामुक्त आभा श्रीवास्तव ने एक कामकाजी स्त्री की पीड़ा को भी बखूबी व्यक्त किया है। जब नौकरी मिलती है तो उत्साह छलकता है। स्फूर्ति रहती है। धीरे-धीरे सब कुछ दिनचर्या में ढल जाता है। फिर जब सेवानिवृत्ति होती है तो अहसास होता है कि नौकरी के दौरान आर्थिक उपलब्धि भले हासिल की किन्तु अपनों की निकटता की उष्मा को निरंतर खोना पड़ा। फिर भी कवयित्री निराश या हताश नहीं हैं। वे जीवन की दूसरी पारी को डट कर खेलने की प्रेरणा देती हैं। कविता की ये पंक्तियां देखिए-

सेवा निवृत्ति ने चेताया

जी थोडा और

अपने लिये भी जी ले

अपने मन की भी सुन।

छोड़ दे काम की धुन

चलता रह,

राह में मुस्कान भी जरूरी

एक निश्चित समय था

कमाने के लिये समय पूरा

हुआ एक बड़े काम का।

जिंदगी अभी ठहरी नहीं है

तू चल, चलता रह।

एक कविता है ‘‘संबंधीजन’’। इस कविता में कवयित्री ने संबंधों के महत्व को रेखांकित करते हुए आगाह किया है कि मोबाईल पर चैटिंग और गेम्स ने लोगों को ऐसा उलझाया है कि रिश्तों के तार चटकने लगे हैं-

बचपन खेले खेल हजार।

इन सब पर जब किया विचार

मॉम डैड आँटी अंकल

बस इतने रिश्ते पास-पड़ोस अंजान

मोबाईल टी.बी. भगवान ।

गेम, सेम चेटिंग संदेह डर

असुरक्षित विकास की

राह शीघ्र पाने की चाह

सुकून की कल्पना

बूढी आँखे का इंतजार

संतान सात समंदर पार।

संबंधीजन लुप्त हो गये।

संबंधों से सब मुक्त हो गये।

यह दूरी कवयित्री को सहेलियों के बीच भी दिखाई देती है और वे अपनी सखि से आग्रह करती हैं कि ‘‘चल बाहर टहलें’’। यह बाहर टहलना मात्र भ्रमण नहीं है, वरन खोती जा रहा परस्पर निकटता को पुनः सहेजने का आग्रह है-

ऐ री सखी।

सुन री सखी

पल भर बाहर निकलें,

थोड़ा टहलें।

तुम लिखती थी, सुंदर कविता,

ले आना वह डायरी।

सुन री सखी, तुम्हारा सुरीला राग,

भजन व गीतो, की साज आज सजाये मंडली।

सुन री सखी घर से निकले,

चल बाहर टहले।

शतरंज न खेली कब से।

गुड़िया का ब्याह, रचाया था तब ।

नाचे गाएं बेरी झाडी इमली में फेंकी ढेली

लुक-छिप खेली बचपन की मीठी याद करेंगे।

संग्रह में ऐसी कई कविताएं हैं जो मन को गहरे स्पर्श करती हैं। कहीं-कहीं शिल्प भले ही तनिक कमजोर हो किन्तु भावाभिव्यक्ति सशक्त है। कवयित्री ने जैसा कि अपने पूर्वकथन में लिखा है कि वे ‘‘मूलरूप से कथाकार’’ हैं। किन्तु इन कविताओं से गुजरते कहा जा सकता है कि काव्यसृजन में भी उनमें भरपूर संभावनाएं हैं। बहरहाल, इस संग्रह का सबसे दुखद पक्ष यह है कि इसमें प्रकाशक का पन्ना ही नहीं हैं जिसमें प्रिंट लाइन होती है। इससे न तो इसके मुद्रक का पता चलता है और न ही मूल्य का। संग्रह का मुखपृष्ठ बहुरंगी है किन्तु नाम से तालमेल नहीं बिठा सका है। मुद्रण की त्रुटियां भी जहां-तहां मौजूद हैं। इस पक्ष को ध्यान में रखते हुए यही कहा जा सकता है कि आभा श्रीवास्तव अपनी इन सारगर्भित कविताओं के संग्रह को सावधानी पूर्वक पुनः प्रकाशित कराएं जिससे उनकी ये उम्दा कविताएं अधिक से अधिक पाठकों तक पहुंच सकें।

-------------------------

#पुस्तकसमीक्षा #डॉसुश्रीशरदसिंह #bookreview #bookreviewer #आचरण #DrMissSharadSingh

Tuesday, January 30, 2024

पुस्तक समीक्षा | गुलदस्ते की विशेषता समेटे काव्य संग्रह ‘‘गुलदस्ता’’ | समीक्षक डाॅ (सुश्री) शरद सिंह | आचरण

प्रस्तुत है आज 30.01.2024 को #आचरण में प्रकाशित मेरे द्वारा की गई डॉ सतीश चंद्र पांडेय के काव्य संग्रह "ग़ुलदस्ता" की समीक्षा।

--------------------------------------

पुस्तक समीक्षा

गुलदस्ते की विशेषता समेटे काव्य संग्रह ‘‘गुलदस्ता’’

- समीक्षक डाॅ. (सुश्री) शरद सिंह

-------------------

काव्य संग्रह - गुलदस्ता

कवि - सतीश चन्द्र पाण्डेय

प्रकाशक - साहित्यपेडिया पब्लिशिंग, नोएडा - 201301

मूल्य - 150/-

-------------------

हिन्दी साहित्य काव्य का धनी है। हिन्दी में गद्य के विकास के पूर्व से ही काव्य अपना स्थान बना चुका था। इतिहास की दृष्टि से हिन्दी काव्य को विविध कालखण्डों में विभक्त किया गया है क्योंकि इसकी समृद्धि इसके कथ्य की विशिष्टता एवं इसकी विधाओं की बहुलता में निहित है। विद्वानों ने वीररस के काव्य की बहुलता के काल को वीरगाथा काल नाम दिया तो भक्तिमय रचनाओं की बहुलता के काल को भक्तिकाल कहा। समय के साथ काव्य की विषय-वस्तु में परिवर्तन आया। प्रेम, प्रकृति, यथार्थ ने कविता में अपनी जगह बनाई फलस्वरूप बने छायावाद, प्रगतिवाद एवं उत्तर आधुनिकता काल। इस दौरान विशेष बात यह रही कि काव्य में छांदासिक परिवर्तन तो हुए किन्तु नूतन शिल्प प्रविधियों के साथ ही परम्परागत शिल्प भी गतिमान रहे। आज अतुकांत, छंदविहीन कविताएं लिखी जा रही हैं तो साथ ही दोहे, घनाक्षरी, कुंडलिया आदि छंद भी बहुतायत लिखे जा रहे हैं। यदि आकलन की दृष्टि से देखा जाए तो विधाओं की इस विविधता के एक साथ चलन में होने से हिन्दी साहित्य की समृद्धि को सौगुना कर रखा है। प्रायः एक काव्य विधा का एक काव्य संग्रह प्रकाशित कराया जाता है किन्तु कभी-कभी कवि अपनी विविध काव्य विधाओं को एक ही काव्य संग्रह में प्रस्तुत कर के अपने भावों एवं कथ्य की समग्रता से पाठकों को परिचित कराता है। कवि सतीश चन्द्र पाण्डेय का प्रथम काव्य संग्रह ‘‘गुलदस्ता’’ में उनकी विविध काव्य विधाओं की कविताएं एक साथ एक गुलदस्ते के रूप में प्रकाशित हुई हैं। जिस प्रकार गुलदस्ते में विविध रंग, रूप, प्रकार के फूलों से गुलदस्ते का सौंदर्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार इस संग्रह में विविध काव्य विधाओं के होने से पाठकों को एक अलग ही अनुभूति होगी।

यद्यपि एक ही संग्रह में काव्य की विभिन्न विधाओं की रचनाओं के होने के अपने अलग ही जोखिम होते हैं। इससे पाठकों को भी पता चल जाता है कि कवि काव्य की किस विधा में अधिक रम्य अर्थात् कम्फर्टेबल है। सभी विधाओं को एक साथ समान रूप से साधना प्रायः कठिन होता है। किन्तु यदि कवि की अंतःदृष्टि गहन है तथा उसे विधाओं के विधान का भरपूर ज्ञान है तो वह एकाधिक विधाओं को एक साथ भी साध सकता है। कवि सतीश चन्द्र पाण्डेय की कविताएं गोष्ठियों में मैंने सुनी हैं। किन्तु कई बार सुनने और पढ़ने के बीच स्पष्ट अंतर होता है। सुनते समय जिन बारीकियों की ओर सुनने वाले का ध्यान नहीं जाता है, पढ़ते समय ध्यान भी जाता है तथा बार-बार उसे पढ़ कर उसकी तह तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। सतीश चन्द्र पाण्डेय के इस प्रथम काव्य संग्रह को पढ़ते समय मेरे मन में भी जिज्ञासा थी कि एक साथ विविध विधाओं के अपने काव्य को कवि ने प्रस्तुत तो किया है किन्तु वह सभी विधाओं के साथ न्याय कर सका है अथवा नहीं? पूरे संग्रह से गुज़रने के दौरान जो बात उभर कर सामने आई, वह थी कि कवि को अपनी कहन के प्रति विश्वास है, वह कहीं भी अनिश्चय की स्थिति में नहीं है। वर्तमान हालात पर कवि की पकड़ भी उम्दा है और शाब्दिक संतुलन में भी सटीकता है।

संग्रह की पहली कविता ‘‘नहीं चाहिए ऐसी बरसात’’ छंदविहीन रचना है जिसमें कवि ने बारिश से प्रभावित होने वाले पीड़ित वर्ग के दुखों को रेखांकित किया है-

नहीं चाहिए ऐसे बादल,

पूंजीवाद के पक्षधर

समाजवाद के विरोधी

दुर्घटनाओं के संवाहक

आफत, गरीबी के वाहक

नहीं चाहिये ऐसे बादल

कवि ने उन सभी लोगों को जो समाज की समस्याओं एवं मानव के हितों के प्रति उदासीन रहते हैं तथा अपनी शक्तियों को भुला कर अकर्मण्य बने रहते हैं, उन सभी को लक्षित कर के एक छोटी कविता लिखी है-‘‘बिजूके’’। इस कविता में तीखा कटाक्ष है, कुछ पंक्तियां देखिए-

खेत में खड़े बिजूकों से कोई नहीं डरता,,

पशु पक्षी मन ही मन हंसी उड़ाते हैं

परिंदे तो उनके सिर पर बैठकर

बीट करते हैं और व्यंग करते हुए

उड़ जाते हैं,

जानवर बगल से मुंह चिढ़ा कर

निकल जाते हैं

कवि सतीश चन्द्र पाण्डेय चिन्ता व्यक्त करते हैं आज के उस वातावरण पर जिसमें पारस्परिक संवादों का टोटा होता जा रहा है। वस्तुतः यह सच है कि संवादहीनता वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या है। लोग आभासीय दुनिया के इंद्रजाल में इस कदर जकड़ गए हैं कि वास्तविकता से दूर होते जा रहे हैं। यदि विकास संवादहीन बना रहा हो तो ऐसे विकास पर पुनःविचार करना अतिआवश्यक है। यही आग्रह कवि की इस कविता ‘‘संवादहीनता’’ में स्पष्ट ध्वनित हो रही है-

आखिर हो क्या रहा है

संवाद शून्य होते जा रहें हैं

आदमी चांद पर, मंगल पर

हर ग्रह पर

पर खुद के ग्रह घर से बाहर

प्रगति कर शून्य पर

प्रगति का अर्थ सिफर,

समय की कमी,

भावों का टोटा,

संवेदनहीनता,

आंसू के अक्षर

बोने पर प्रतिबन्ध

धुंए में नहाते हुए शब्द,

बौनी विचारों की फसल

कवि के विचार प्रगतिशील हैं किन्तु वह नास्तिक नहीं है। यूं भी आस्था और अनास्था नितांत निजी स्थिति है। आस्था यदि विप्लवकारी नहीं है और अनास्था विध्वंसकारी नहीं है तो ये दोनों मानवता के हित में लाभप्रद हो सकती हैं। कवि पाण्डेय को ईश्वर की उपस्थिति एवं उसकी कृपा के प्रति आस्था है, विश्वास है। शिव स्तुति में लिखे गए ये दोहे देखिए-

छोड़ सकल जंजाल सब, कर शिव का गुणगान।

ब्रम्हा विष्णु आदि सब, करते रहते ध्यान।।

करते रहते ध्यान, देव शरणागत रहते।

महिमा अमित अपार शंभु को भजते रहते।

दीनन की सुध लेत, हरें सब विपदा भारी।

पार्वती पति भजो, भजो शंकर त्रिपुरारी।।

कवि ने दोहों में मात्र भक्ति भावना को ही नहीं वरन वर्तमान परिवेश को भी व्यक्त किया है। सतीश चन्द्र पाण्डेय के दोहों की धार तीक्ष्ण है तथा वे सटीक प्रहार करने में सक्षम हैं। ‘‘आज के दोहे’’ शीर्षक से उनके दोहों में से कुछ दोहे देखिए-

जाने कैसी सभ्यता, कैसा है परिवेश।

अहंकार नित दे रहा, ज्ञानी को उपदेश।।

अहंकार है इक तरफ, एक तरफ अवसाद।

सत्ता और विपक्ष में शून्य रहा संवाद ।।

जुमले फिर वाचाल के, लोकलुभावन बोल।

झोपड़ियों के मौन व्रत, आत्ममुग्धता ढोल ।।

जहां तक काव्य विधाओं की विविधता का प्रश्न है तो कवि सतीश चन्द्र पाण्डेय की कुंडलियां भी प्रभावी हैं। देश में स्त्रियों की स्थिति को स्पष्ट करने वाली यह कुंडलिया विचारणीय है-

नारी को विधि ने दिया, हर युग में बस मौन।

सहती उत्पीडन मगर, सुनने वाला कौन।।

सुनने वाला कौन, भोग का विषय बनाया।

नफरत, हिंसा द्वेष, कपट, छल, आड़े आया।

नारी पूजक देश, कष्ट फिर भी है भारी।

हर युग में बस कष्ट, भोगती आयी नारी।।

यह कवि पर निर्भर करता है कि वह अपने किन भावों को किस शिल्प में प्रस्तुत करना चाहता है। वैसे मेरा व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि विचार स्वयं अपनी विधा एवं अपना शिल्प चुनते हैं। कवि ने मुक्तक पर भी अपनी कलम आजमाई है-

दरिंदे इस कदर हावी, अंधेरे ही अंधेरे है।

उजालों ने अमीरों के यहां डाले बसेरे हैं।।

भले कोई कहे कुछ भी हकीकत है यही पांडे

जहां देखो वहीं दिखता लुटेरे ही लुटेरे है।

सतीश चन्द्र पाण्डेय का यह प्रथम काव्य संग्रह ‘‘गुलदस्ता’’ विविध भावों एवं विविध शिल्पों का एक सुंदर गुलदस्ता है जिसमें दोहे से ले कर अतुकांत कविता तक संग्रहीत है। जहां तक कवि की अतुकांत कविताओं का प्रश्न है तो अभी उन्हें अतुकांत विधा को और अधिक साधने की आवश्यकता है। कवि की छांदासिक कविताओं में जो प्रवाह है, उनकी कुछ अतुकांत कविताओं में उसकी कमी का अनुभव होता है। अतुकांत कविताएं भी एक सरस प्रवाह लिए होती हैं। कई कवियों की कविताएं ऐसी प्रतीत होती हैं गोया उन्होंने गद्य को कई पंक्तियों में तोड़ कर कविता का रूप दे दिया हो। जबकि अतुकांत कविता का अपना वलय होता है जो जल में बनने वाले वलय की भांति एक सुंदर क्रम में विस्तार लेता जाता है। सतीश चन्द्र पाण्डेय की अतुकांत कविताओं में प्रवाह की कमी भले ही हो किन्तु वे नीरस नहीं हैं। वे अपने कथ्य के साथ पूरी तरह से मुखर हैं। उनका यह काव्य संग्रह वैचारिक दृष्टि से सुसम्पन्न है। वर्तमान स्थितियों पर खुल कर कटाक्ष करके सुधार का आग्रह करता है। इसमें संग्रहीत सभी रचनाएं पठनीय और विचारणीय हैं।

-------------------------

#पुस्तकसमीक्षा #डॉसुश्रीशरदसिंह #bookreview #bookreviewer #आचरण #DrMissSharadSingh

Friday, June 23, 2023

सुश्री शरद सिंह के काव्य संग्रह "तीन पर्तों में देवता" की समीक्षा - घनीभूत पीड़ा से उपजा प्रतिरोधी स्वर - वीरेंद्र प्रधान

#डॉसुश्रीशरदसिंह #DrMissSharadSingh #TeenPartonMeDevta

#तीनपर्तोंमेंदेवता

#काव्यसंग्रह #poetrybook

#समीक्षा #review #reviewer #viredrapradhan

#booksclinic

Tuesday, May 23, 2023

पुस्तक समीक्षा | सजल विधा में बुनी हुईं कवि "प्रभाकर" की प्रखर कविताएं | समीक्षक डाॅ (सुश्री) शरद सिंह | आचरण

प्रस्तुत है आज 23.05.2023 को #आचरण में प्रकाशित मेरे द्वारा की गई कवि ज.ल. राठौर ‘‘प्रभाकर’’ के काव्य संग्रह "फूलों के अधरों पर कीलें" की समीक्षा...

-------------------

पुस्तक समीक्षा

सजल विधा में बुनी हुईं कवि "प्रभाकर" की प्रखर कविताएं

- समीक्षक डाॅ. (सुश्री) शरद सिंह

------------------

काव्य संग्रह - फूलों के अधरों पर कीलें

कवि - ज. ल. राठौर ‘‘प्रभाकर’’

प्रकाशक - पाथेय प्रकाशन, 112, सराफा वार्ड, जबलपुर (म.प्र.)

मूल्य - 250/-

-------------------

विधाएं साहित्य को समृद्ध करती हैं। किसी भी साहित्य में गद्य और पद्य की जितनी अधिक विधाएं रहती हैं वह उतना ही अधिक विस्तार पाता है। हिंदी साहित्य में गद्य विधा में अनेक विधाएं समानांतर क्रियाशील है जिनमें छंदबद्ध और छंदमुक्त दोनों तरह की विधाएं हैं। यह रचनाकार पर निर्भर है कि वह अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में किस विधा को चुनता है। स्पष्ट है कि रचनाकार जिस विधा में स्वयं की आश्वस्ति और सहजता अनुभव करता है वही विधा उसे रुचिकर लगती है। दूसरे शब्दों में कहें, तो एक रचनाकार किस विधा के साथ स्वयं को ‘‘कंफर्टेबल’’ महसूस करता है उसे ही अपनाता है। किसी भी रचनाकार को किसी विशेष विधा को चुनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि नई-नई विधाएं जन्म लेती हैं और अपना मार्ग प्रशस्त करती हैं। सागर के कवि ज.ल.राठौर ‘‘प्रभाकर’’ ने अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम के लिए नवोदित विधा सजल को चुना। उनका काव्य संग्रह ‘‘फूलों के अधरों पर कीलें’’ नवोदित सजल विधा में निबद्ध कविताओं का संग्रह है। संग्रह के संबंध में चर्चा करने से पूर्व सजल विधा के बारे में चर्चा कर लेना उचित होगा।

सजल विधा को उत्तर प्रदेश के मथुरा में सन् 2017 को स्थापना मिली, जब मथुरा में हिन्दी सजल सर्जना समिति के तत्वावधान में प्रथम हिन्दी सजल महोत्सव-2017 का आयोजन किया गया। हिन्दी काव्य की नई विधा इसी समारोह में ‘सजल’ को अपने व्याकरण और मानकों के साथ हिन्दी के उपस्थित विद्वानों ने मान्यता प्रदान की थी। इस अवसर पर पद्मश्री गोपालदास नीरज ने कहा था कि, ‘‘हिन्दी में बहुत ग़ज़लें लिखी जा रही हैं। मैंने भी लिखीं थीं। परन्तु मुझे लगा कि यह हिन्दी के साथ न्याय नहीं है। अतः मैंने इसे एक नाम ‘गीतिका’ दिया। इसका कोई मानक निर्धारित न होने कारण सर्वमान्य न हो सकी। आज मथुरा से डॉ. अनिल गहलौत ने ‘हिन्दी सजल’ का शुभारम्भ किया है। इसका मानक और व्याकरण भी तय किया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह विधा सर्वमान्य होगी और काव्य जगत में अपना ऊंचा स्थान बनाएगी।’’

इसी आयोजन में सजल विधा के प्रवर्तक माने जाने वाले डॉ. अनिल गहलौत ने ‘सजल’ की अवधारणा और उसके मानकों पर प्रकाश डाला था। उन्होंने कहा था कि ‘‘हिन्दी में ग़ज़ल के कारण हिन्दी वाले उर्दू भाषी होते चले गए। अनेक कवियों ने उर्दू के उपनाम धारण कर लिए। अनेक हिन्दी ग़ज़ल संग्रह प्रकाशित हुए परन्तु उर्दू शाइरों ने उन्हें ग़ज़ल नहीं माना। यह ठीक भी है। जब ग़ज़ल के व्याकरण को आप जानते ही नहीं तो आपकी ग़ज़ल कैसे सही हो सकती है। अतः हिन्दी कवि ग़ज़लकार या शाइर नहीं बन सके। ‘सजल’ विधा इस मानसिकता से हमें उबारेगी और इसके माध्यम से हम हिन्दी की सच्ची सेवा भी कर सकेंगे।’’

पद्मश्री ‘‘नीरज’’ तथा डॉ. गहलौत के वक्तव्य पर यदि ध्यान दिया जाए तो सजल विधा को ग़ज़ल के समकक्ष खड़ी की गई विधा माना जा सकता है। निश्चित रूप से अनेक कवियों को सजल विधा ने आकर्षित किया है और अब तक कई संग्रह इस विधा में प्रकाशित हो चुके हैं। कवि ज.ल. राठौर ‘‘प्रभाकर’’ के संग्रह ‘‘फूलों के अधरों पर कीलें’’ के आरंभिक पृष्ठों पर भूमिका एवं शुभकामनाओं के रूप में डॉ. अनिल गहलौत, विजय राठौर, डॉ. श्याम मनोहर सीरोठिया, ईश्वरीप्रसाद यादव तथा विजय बागरी विजय ने सजल विधा और उसके व्याकरण पर समुचित प्रकाश डाला है। इनमें डॉ. श्याम मनोहर सीरोठिया ने कवि प्रभाकर के सजलों के तारतम्य में सजल विधा के संबंध में लिखा है- ‘‘सजल विधा में छंदों की तरह मात्राभार का कोई स्थाई विधान नहीं है। लेकिन इसमें आदिक से लेकर अंतिम तक मात्रा भार की समानता और लय की समरूपता की अनिवार्यता है। इसीलिए सजल का मीटर छोटा या बड़ा कैसा भी हो सकता है। इसमें समांत एवं पदांत में तुक की अनिवार्यता भी रखी गई है। सजलकार ने इस सजल संग्रह में छोटे मीटर से लेकर बड़े मीटर तक की सजलें सम्मिलित की हैं।’’ वे आगे लिखते हैं कि ‘‘यद्यपि अभी हिंदी जगत सजल की विशिष्टताओं से भली भांति परिचित नहीं हो पाया है एवं सजल अपने स्वाभिमान के साथ स्थापित होने के लिए संघर्षरत है, लेकिन अल्प समय में ही उसने जो सर्वस्वीकार्यता एवं लोकप्रियता प्राप्त की है, उससे उसके उज्जवल भविष्य की सम्भावनाएं प्रबल होती जा रही हैं।’’

विधा चाहे कोई भी हो उसे विस्तार पाने तथा लोकप्रिय होने में समय लगता है। हिंदी में ग़ज़ल विधा अल्पावधि में लोकप्रिय नहीं हुई उसका इतिहास अमीर खुसरो की ग़ज़लों से शुरू होता है। सजल विधा के साथ एक धनात्मक स्थिति यह है कि आज उसे सोशल मीडिया का प्लेटफार्म मिला हुआ है जिससे वह शीघ्र ही अधिक से अधिक रचनाकारों तक अपनी पहुंच बना पा रही है। ज़ाहिर है कि जिसे यह विधा रुचिकर लगेगी वह सहज भाव से इसे अपनाता जाएगा। सन् 1956 में सागर संभाग के ही दमोह जिले के बांसातारखेडा जन्मे कवि ज.ल. राठौर ‘‘प्रभाकर’’ ने भौतिकी में स्नातक उपाधि प्राप्त की तथा शिक्षण कार्य से जुड़कर, प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए। आरंभ से ही साहित्यिक लगाव होने के कारण वे कविताएं लिखने लगे थे। सन 1972 में ‘‘जय बंग’’ शीर्षक उनकी प्रथम रचना प्रकाशित हुई थी। इसके बाद वे मुक्त रूप से पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे किंतु एक लंबे अंतराल के बाद उनका दूसरा काव्य संग्रह सजल संग्रह के रूप में प्रकाशित हुआ है।

कवि ‘‘प्रभाकर’’ ने दोहा, कुंडलिया, मुक्तक तथा गीत भी लिखे हैं किंतु सजल के प्रति उनका रुझान बढ़ा और वर्तमान में वे सजल विधा में ही सृजनकार्य कर रहे हैं। काव्य संग्रह ‘‘फूलों के अधरों पर कीलें’’ में यूं तो हर शेड्स की कविताएं मौजूद हैं, लेकिन विसंगतियों के विरुद्ध कटाक्ष भरा स्वर मुखरता से उभरा है। संग्रह के नाम ‘‘फूलों के अधरों पर कीलें’’ से ही स्पष्ट है कि इस संग्रह की रचनाएं व्यंजनात्मक हैं। यह रचनाएं स्थितियों की ओर संकेत करती है जहां फूल जैसे नाजुक तत्व के अत्यंत नाजुक अधरों पर किलें ठोंक दी गई हों। अव्यवस्थाओं को देखकर कभी हृदय का द्रवित हो उठना स्वाभाविक है कवि ‘‘प्रभाकर’’ प्रश्न करते हैं कि वे लोग कहां हैं जो सुव्यवस्था स्थापित कर सकते हैं-

नीतिवान गुणवंत कहां हैं?

सच्चरित्र अब संत कहां हैं?

भूले हम कबिरा, तुलसी को।

गुप्त, निराला, पंत कहां हैं ?

कौन करे चिंता दीनों की ?

दयावंत, श्रीमंत कहां हैं ?

कवि ने इस बात का भी आग्रह किया है कि यदि मूल्यों का पतन हो रहा है तो उसका कारण क्या है, इस पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं तटस्थता या निर्लिप्तता ही इन सब के लिए जिम्मेदार होती है। कवि की इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए जोकि कोविड-19 की वैश्विक आपदा के दौरान लिखी गईं-

क्यों हो रहे सुमूल्य पतित आप सोचिए ।

आदर्श आज लुप्त व्यथित आप सोचिए।।

निज स्वार्थ सिद्धि हेतु अहो!आत्मा बिकी

वे बेच दें न देश त्वरित आप सोचिए।।

कवि ‘‘प्रभाकर’’ का विचार संसार सुदीर्घ है। वे राजनीति में आती जा रही संवेदनहीनता, चारित्रिक पतन और दोहरेपन पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं -

उभय तरफ वह मिला हुआ है।

अतः सर्वदा खिला हुआ है।।

करता है वह काला-पीला ।

भवन कई मंजिला हुआ है।।

चांदी के टुकड़े क्या पाए!

उसका मुख अब सिला हुआ है।।

जीवन में प्रत्येक मूल्यों के साथ आपसी सद्भाव का भी क्षरण हुआ है। जहां एकता और भाईचारा पाया जाता था, वहां अब आपसी विवाद और वैमनस्य की बातें होती है। घर के आंगन के बीच दीवार खड़ी करना आम बात हो गई है। इस विषम वातावरण को लक्ष्य करते हुए कवि ने लिखा है कि -

अमराई में गूंजते, कांव-कांव के बोल ।

लुप्तप्राय हैं हो गए, पिक-स्वर मधुर अमोल।।

करुणा और मनुष्यता,हुए उभय क्षतिग्रस्त।

शांति-द्वीप में आ गया, आतंकी भूडोल।।

कवि ‘‘प्रभाकर’’ ने अपनी वेदना को व्यक्त करते हुए देशज शब्दों का भी बहुत सुंदर प्रयोग किया है। जैसे इस सजल में आप ‘‘कजलियां’’ शब्द का प्रयोग देख सकते हैं। कजलियां गेहूं की वे कोमल नवांकुरित पत्तियां होती है जिन्हें सावन में परस्पर एक दूसरे को दे कर अपनत्व प्रकट किया जाता है। ज़ाहिर है कि जब अपनत्व समाप्त होने लगे तो कजलियों की आंखों में आंसू आएंगे ही। यह पंक्तियां देखिए-

प्रेम-अपनत्व की कजलियां रो पड़ीं।

इसलिए शांति की मुरलियां रो पड़ीं।।

संतुलन हीन पावन प्रकृति हो चली।

अब बिना नीर के बदलियां रो पड़ीं।।

ऐसा नहीं है की कवि ‘‘प्रभाकर’’ ने सिर्फ आक्रोश और वेदना की ही रचनाएं लिखी हो, उन्होंने अपने सजल के द्वारा प्रसन्न रहने और वातावरण सुधारने का रास्ता भी सुझाया है-

बीन वेदना खुशियां बोना ।

महकेगा तब कोना-कोना।।

प्रगति- पतंग उड़ाना ऊंची।

पड़े पतन का भार न ढोना।।

सोने वाला बस खोता है।

जगने वाला पाता सोना।।

किसी भी रचना के लिए महत्वपूर्ण होती है उसकी वैचारिक प्रतिबद्धता। विधा चाहे कोई भी हो किंतु यदि रचना में वैचारिक आंदोलन एवं आग्रह का स्वर है तो उसे एक समृद्ध रचना के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इस दृष्टि से कवि ज.ल. राठौर ‘‘प्रभाकर’’ का काव्य संग्रह ‘‘फूलों के अधरों पर कीलें’’ एक समृद्ध काव्य संग्रह कहा जा सकता है। सजल विधा को समझने की दृष्टि से भी यह संग्रह महत्वपूर्ण है।

----------------------------

#पुस्तकसमीक्षा #डॉसुश्रीशरदसिंह #BookReview #BookReviewer #आचरण #DrMissSharadSingh

Tuesday, May 16, 2023

पुस्तक समीक्षा | जीवन के सन्नाटे को स्वर देता काव्य संग्रह | समीक्षक डाॅ (सुश्री) शरद सिंह | आचरण

Tuesday, March 28, 2023

पुस्तक समीक्षा | सच बयानी का सफ़र | समीक्षक डाॅ (सुश्री) शरद सिंह | आचरण

Tuesday, August 23, 2022

पुस्तक समीक्षा | इस संग्रह को पढ़ा जाना आईने के सामने खड़े होने के समान है | समीक्षक - डाॅ. (सुश्री) शरद सिंह | आचरण

प्रस्तुत है आज 23.08.2022 को #आचरण में प्रकाशित मेरे द्वारा की गई कवि, गांधीवादी समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर के काव्य संग्रह "ईश्वर तुम कहां हो?" की समीक्षा... आभार दैनिक "आचरण" 🙏

---------------------------------------

पुस्तक समीक्षा

इस संग्रह को पढ़ा जाना आईने के सामने खड़े होने के समान है

समीक्षक - डाॅ. (सुश्री) शरद सिंह

-------------------------------

पुस्तक - ईश्वर तुम कहां हो?

कवि - रघु ठाकुर

प्रकाशक - राजेंद्र प्रसाद राजन, प्रज्ञान शिक्षण एवं सांस्कृतिक संस्थान, नई दिल्ली

मूल्य - 100/-

--------------------------------

कोरोना काल में जिस दौर से मानव जाति गुजरी है और जिस तरह के हालात से वर्तमान व्यवस्थाएं गुजर रही है उसमें अनेक लोगों के मन में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से जाग उठता है की ईश्वर है भी या नहीं? और यदि है तो वह कहां है क्या उसे ये विभीषिकाएं, ये आपदाएं, ये अव्यवस्थाएं दिखाई नहीं दे रही हैं? क्योंकि जिस समय आम जनता आपदा से जूझ रही थी, उसकी रोजी-रोटी उससे छिन रही थी और उसके अपने परिजन उसकी आंखों के सामने असमय काल का ग्रास बन रहे थे, ठीक उसी समय चंद पूंजीपतियों की संपत्ति और बैंक बैलेंस में तेजी से इजाफा हो रहा था। क्या यह असंतुलन ईश्वर को दिखाई नहीं दे रहा था? क्या यह अन्याय ईश्वर नहीं देख पा रहा था? जब यह सब कुछ घटित हो रहा था तब ईश्वर कहां था? यदि माइथोलॉजी को माने तो मनुष्यों का कष्ट दूर करने के लिए ईश्वर स्वयं धरती पर नहीं आता है वरन वह धरती पर अपना दूत भेजता है अथवा स्वयं मानव रूप में अवतार लेता है। रोचक बात यह है कि चाहे ईश्वर का दूत हो अथवा स्वयं ईश्वर मानव अवतार के रूप में धरती पर प्रकट हो, दोनों को ही मानवी जीवन के कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो फिर ईश्वर अपने ईश्वरीय रूप में ही मनुष्य की सहायता क्यों नहीं करता है? समाज की दशा और दिशा पर चिंतन करते हुए सुपरिचित विचारक एवं कवि रघु ठाकुर ने कविताएं लिखी हैं तथा उनके नवीनतम काव्य संग्रह का नाम है- ‘‘ईश्वर तुम कहां हो?‘‘

रघु ठाकुर सुप्रसिद्ध गांधीवादी समाजवादी चिंतक हैं, जिन्होंने अपना समूचा जीवन समतामूलक समाज संरचना के लिए समर्पित कर दिया है। वे मात्र साहित्य सृजन नहीं करते हैं बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के बारे में भी सोचते हैं और उसके हित में हर संभव प्रयास करते हैं। इसीलिए रघु ठाकुर की कविताएं आम आदमी की आवाज बनकर हमारे कानों में ध्वनित होती है और हमारे विचारों को निरंतर झकझोरती है। जैसा कि पुस्तक के पृष्ठ भाग में भी उनका परिचय दिया गया है कि -‘‘बचपन से युवावस्था तक और युवावस्था से लेकर अब तक उनका जीवन विचारों की क्रांति मशाल लेकर समूचे देश में अलख जगा रहे हैं और दमित-दलित तथा वंचित, पिछड़े वर्गों के अधिकारों की लड़ाई अनवरत लड़ रहे हैं। डॉ. लोहिया द्वारा प्रकाशित ‘‘जन‘‘ एवं ‘‘मैनकाइंड‘‘ में लेखन तथा श्री जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा प्रकाशित श्प्रतिपक्षश् एवं ‘‘द अदर साइड‘‘ के संपादन से जुड़े रहे। वर्तमान में दक्षेस महासंघ के अध्यक्ष तथा लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संरक्षक भी हैं सुल्तानपुर से प्रकाशित ‘‘लोकतांत्रिक समाजवाद’’ मासिक समाचार पत्र के संस्थापक सदस्य रहे और संप्रति ’’दुखियावाणी’’ भोपाल के संपादक भी हैं।’’

‘‘ईश्वर तुम कहां हो?’’ कविता संग्रह में कुल 47 कविताएं हैं। जो कि जन चेतना को जगाने की दिशा में प्रखर आह्वान के समान हैं। संग्रह की भूमिका वरिष्ठ पत्रकार एवं केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष रह चुके श्री रामचरण जोशी ने तथा वरिष्ठ कवि ध्रुव शुक्ल ने लिखी है। रामशरण जोशी ने रघु ठाकुर के चिंतन एवं इन कविताओं की आत्मा की पड़ताल करते हुए लिखा है- ‘‘रघु जी की कविताएं बहुरंगी सामाजिक सरोकार से ओतप्रोत हैं। संयोगों की पृष्ठभूमि कवि एक्टिविस्ट को एक मौका देती है कि भारतीय गणतंत्र ने अपनी पौन सदी की यात्रा कैसे तय की है? देश के शासक वर्ग में विभिन्न स्तर के नागरिकों के साथ कैसा सलूक किया है? देश के शासक वर्ग में विभिन्न स्तर के नागरिकों के साथ कैसा सुलूक किया है? गांधी के अंतिम व्यक्ति के जीवन में कितना गुणात्मक परिवर्तन आया है? क्या वह अपनी किस्मत बदल सकता है? क्या समतावादी भारत का निर्माण हो सकता है? क्या धन, धरती और सत्ता का न्याय संगत बंटवारा किया जा सकता है? इस तरह के तमाम सवाल रघु जी की कविताओं में गुंजित होते हैं।’’

इस प्रकार ध्रुव शुक्ल ने ‘‘समाजवाद की रघुकुल रीत’’ शीर्षक से भूमिका लिखते हुए रघु ठाकुर की कविताओं पर समुचित प्रकाश डाला है वे लिखते हैं- ‘‘रघु ठाकुर अपने छात्र जीवन से ही कविता को एक आयुध की तरह बरतते रहे हैं। उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति के लिए भाषा की अमिधा शक्ति को ही अपनाया है। कोई राजनेता अगर अमिधा की शक्ति को साध ले तो समाज में घर कर गए रोगों के लक्षणों को सहजता से ढंग से प्रकट कर सकता है।’’

रघु ठाकुर के काव्य संग्रह ‘‘ईश्वर तुम कहां हो?’’ में संग्रहीत कविताएं विलक्षण भाव बोध उत्पन्न करती हैं। इसी शीर्षक की कविता की कुछ पंक्तियां देखिए-

कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है

उन्हें तो सब कुछ करना आसान है

पर ईश्वर तब तुम कहां थे,

जब भेड़िए, दरिंदे उस अबला नारी का तन लूट रहे थे।

वे हजारों लाखों मजदूर कर्मचारी,

खदानों में खून पसीना बहाकर

पसीने से लथपथ और धुंए को नाकों में भरकर

धूल कणों को सांसो में खींच रहे थे

ईश्वर तुम तब कहां थे,

जब वे खांसते, खखारते, कफ उगलते, टीबी के बीमार बन रहे थे

परंतु इन्हीं मजबूरों के श्रम का शोषण कर

मोदी और मित्तल खरबपति बन गए

इन्हीं के पसीने से

जिंदल और अंबानी नए बादशाह गए, ईश्वर तब तुम कहां थे?

संग्रह में एक कविता है ‘‘गरीब की आत्महत्या‘‘। इस कविता में वर्तमान में प्रचलित चुनावी परिदृश्य पर तीखा कटाक्ष किया गया है। कवि यह स्मरण कराना चाहते हैं कि नेता तो अपनी स्वार्थपरता में डूबे हुए हैं ही वही आम जनता भी अपने गढ़े हुए भ्रम में जी रही है। कविता की यह पंक्तियां विचारणीय हैं -

चुनाव की जीत हार के सट्टे पर

अरबों के दांव लगते हैं।

गरीबों के विकास के लिए

घोषणा पत्र, दृष्टि पत्र

करोड़ों में छपते हैं

और गरीब, इलाज के अभाव में

कर्ज से भयभीत होकर

आत्महत्या करते हैं।

समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर ने एक कवि के रूप में अपने समाजवादी विचारों को बड़े ही सुंदर और सात्विक शब्दों में अपनी कविता ‘‘समाजवादी‘‘ में पिरोया है जिसके एक एक शब्द कवि के व्यक्तित्व का वास्तविक परिचय देते हैं। कवितांश-

हम जो समाजवादी हुए

न हिंदू के रहे - न मुसलमान के रहे

न अगड़े के रहे - न पिछड़ों के रहे

न दोस्त के रहे - न दुश्मन के रहे

न अपनों के रहे - न परायों के रहे

हम जो समाजवादी हुए

बेकसी व मुफलिसी की जिंदगी जिए,

न गरीब के रहे - न अमीर के रहे

हम तो ताउम्र

सफर करते रहे।

रघु ठाकुर की यह विशेषता है कि वे सत्य कहने से कभी नहीं हिचकते हैं। उनके यही वैचारिक तेवर उनकी कविताओं में भी उभर कर सामने आते हैं, जब वे खरे

-खरे शब्दों में अव्यवस्था और राजनीतिक स्वार्थपरता को लानत भेजते हैं। इसी तारतम्य में उनकी एक छोटी कविता है ‘‘राष्ट्रवाद‘‘, कम शब्दों की किंतु व्यापक अर्थ और भावार्थ सहेजे हुए-

हवाई अड्डों को बेचा है

रेल को भी बेचेंगे

बी. एस. एन. एल. को बंद करेंगे

जीवन बीमा को बेचेंगे

खुदरा व्यापार में एफ.डी.आई. लाकर वॉलमार्ट को दे देंगे,

सारे देश को बेच-बेचकर,

जय राष्ट्रवाद फिर बोलेंगे।

यूं तो संग्रह की सभी कविताएं वैचारिकता सुसंपन्न हैं और यह आशा करती हैं कि जो भी इन्हें पढ़ेगा वह कुछ पल ठिठक कर परिस्थितियों पर विचार अवश्य करेगा। ‘‘नहीं चाहिए ये अच्छे दिन‘‘ एक ऐसी ही कविता है, जो दो पल ठहर कर सोचने के लिए विवश करती है-

नहीं चाहिए ये अच्छे दिन

हमें लौटा दो बीते हुए दिन

गैस सिलेंडर छः सौ का था,

रेल का भाड़ा आधा था

इंटरनेट भी सस्ता था

देश पर कर्ज आधा था।

पहले बिजली जलती थी

अब तो बिजली जलाती है

जिस दिन बिल घर आता है

झटका तेज लगाती है......

इस संग्रह को मिलाकर 15 पुस्तकों के रचनाकार रघु ठाकुर का काव्य संसार सर्वाधिक समर्थ और अव्यक्त को व्यक्त करने वाला है। वस्तुतः रघु ठाकुर हमारे समय के उन जुझारू कवियों में से एक हैं, जिनकी कविताओं का सादा और सरल चेहरा मुखौटाहीन है। वे चटकदार रंगों में डूबे शब्दों के बजाय, आम आदमी के जीवन के धूसर शब्दों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं, इसीलिए उनकी कविताएं शब्द जाल फेंकने के बजाय सीधा संवाद करती हैं। रघु ठाकुर के इस काव्य संग्रह की कविताओं से गुजरते हुए, पिकासो की विश्वविख्यात क्रांतिकारी पेंटिंग ‘‘गुएर्निका‘‘ पर कविता लिखने वाले फ्रांसीसी कवि पॉल एलुआर का यह कथन याद आता है कि ‘‘जब तक कविता जनचेतना को जगाने का काम करती रहेगी तब तक वह अपने मौलिक स्वरूप में रहेगी।‘‘ इस दृष्टि से इस संग्रह को पढ़ा जाना आईने के सामने खड़े होने के समान है।

----------------------------

#पुस्तकसमीक्षा #डॉशरदसिंह #डॉसुश्रीशरदसिंह #BookReview #DrSharadSingh #miss_sharad #आचरण

Tuesday, December 28, 2021

पुस्तक समीक्षा | बाल कविताओं का बालोपयोगी संग्रह | समीक्षक डॉ (सुश्री) शरद सिंह

Tuesday, December 21, 2021

पुस्तक समीक्षा | स्त्री स्वर को मुखर करता एक उम्दा काव्य संग्रह | समीक्षक डॉ (सुश्री) शरद सिंह

प्रस्तुत है आज 21.12. 2021 को #आचरण में प्रकाशित मेरे द्वारा की गई संपादक अनुभूति गुप्ता द्वारा संपादित काव्य संग्रह "स्त्री स्वर" की समीक्षा...

आभार दैनिक "आचरण" 🙏

---------------------------------------

पुस्तक समीक्षा

स्त्री स्वर को मुखर करता एक उम्दा काव्य संग्रह

समीक्षक - डाॅ. (सुश्री) शरद सिंह

---------------------------------------

काव्य संग्रह - स्त्री स्वर

संपादक - अनुभूति गुप्ता

प्रकाशक - उदीप्त प्रकाशन, लखीमपुर खीरी, (उ.प्र.)

मूल्य - 100/-

----------------------------------------

‘‘स्त्री स्वर’’ यह एक साझा काव्य संकलन है। इसका संपादन अनुभूति गुप्ता ने किया है। इस संकलन में पंद्रह कवि एवं कवयित्रियों की वे काव्य रचनाएं सम्मिलित की गई हैं जिनमें स्त्री स्वर मुखर हुआ है। इस सम्वेत संकलन में डॉ भारती वर्मा बौड़ाई, अजय कुमार मिश्र ‘‘अजयश्री’’ वीणा मावर, डॉ सुरेंद्र निशब्द, आनंद वर्धन शर्मा, डॉ शम्मी श्रीवास्तव, रामेश्वर प्रसाद गुप्त, शिवमंगल सिंह, त्रिवेणी मिश्रा, वीरेंद्र प्रधान, प्रभु दयाल खट्टर, गिरीश चावला, संजय सनातन, जितेंद्र कुमार वैष्णव और विनोद कुमार की कविताएं संग्रहित की गई है। इन सभी कविताओं में स्त्री जीवन के संघर्ष दशाओं और क्षमताओं की चर्चा की गई है।

वर्तमान समाज में भी स्त्री पूर्णतया सुरक्षित नहीं है, न तो घर में और न ही बाहर। वह अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए निरंतर संघर्ष करती रहती है। इसके बावजूद उसे प्रताड़ना भी सहना पड़ता है लेकिन उसके भीतर की शक्ति उसे सशक्त बनाए रखती है और वह बिना डरे बिना थके जूती रहती है। कवयित्री डॉ भारती वर्मा बौड़ाई ने अपनी कविता ‘‘मैं नव विहान हूं’’ में स्त्री के सशक्त पक्ष को सामने रखा है। पंक्तियां देखिए-

मेरी ओर /बढ़ते हुए ये

असंख्य राक्षसी हाथ

पर नहीं कोई /हाथ ऐसा

जो रक्षा के लिए /उठता दिखे

पर नहीं /किंचित भी

भयभीत मैं /मेरे दोनों हाथ

समर्थ है पूर्णतया /मेरे लिए,

अब कितने भी /उठें वहशी हाथ मेरी ओर

तोड़ डालूंगी उन्हें स्वयं

करूंगी अब न्याय स्वयं

क्योंकि मैं समर्थ और शक्तिवान हूं

मैं नव विहान हूं।

कवि अजय श्री ने अपनी कविता में साहित्य के उस पक्ष को सामने रखा है जिसमें एक विज्ञापन के समान स्त्री का वर्णन करके वाहवाही लूटने का प्रयास किया जाता है। कतिपय साहित्यकारों का प्रिय विषय गांव का वर्णन और स्त्री की देह मात्र इसलिए होता हैकि उसके द्वारा उन्हें पाठकवर्ग अथवा श्रोताओं की प्रशंसा मिल जाती है। ऐसे कवियों पर कटाक्ष करते हुए अजयश्री ने अपनी कविता ‘‘लेखन का प्रिय विषय’’ के अंतर्गत लिखा है-

गांव की माटी/और औरत की देह !

खूब दोहन करते हैं

जिनका नहीं है सरोकार ।

शहर के किचन में

पकती है गांव की रसोई

गर्भाधान से लेकर श्मशान तक

अनुसंधान करते हैं/परत दर परत।

शहर की रौनक/जब उतरती है

खेतों में बुवाई के लिए

जोड़ती है कछोटामार/खेतीहरनों से,

एक एक शब्द उगता है/किसी आलीशान बंगले में

करीने से सजाएं स्टडी टेबल पर

रखे लैपटॉप पर।

भारतीय संस्कृति यूं तो दुनिया में सदा गौरव का विषय रही है किंतु कुछ ऐसे हादसे हुए हैं जिन्होंने संस्कृति और समाज दोनों को लज्जित किया है। ऐसी ही एक घटना रही है निर्भया कांड। जब भी उस नृशंस घटना की स्मृति जागती है तो समाज में बेटियां असुरक्षित दिखाई देने लगती हैं और समाज को उसकी भीरुता के लिए ललकारने का मन करने लगता है। इसी भावभूमि पर है कवयित्री वीणा मावर की कविता ‘‘निर्भया’’। अंश देखिए-

कहां गए वो समाज सुधारक

गए कहां राममोहन और विद्यासागर जुल्मों के खिलाफ

भुजा जिनकी थी फड़की

करी खिलाफत फिर पूरे समाज की

हुई सुरक्षित जिससे फिर हर अबला

तुमसे तो अच्छा बैटिंग ही निकला

था फिरंगी पर अपना निकला

सती प्रथा को खत्म जो कर गया

था हुमायूं भी एक विदेशी

लगी देर पर पहुंचा वह भी

रखी लाज उसने भी राखी की

राह तक रहे तुम किस पल की?

नारी शक्ति की ही बात करती कविता है डॉ शम्मी श्रीवास्तव की, जिसका शीर्षक ही है ‘‘नारी शक्ति’’। अपनी इस कविता में कवयित्री ने स्त्री की उस क्षमता का स्मरण कराया है जब वह अन्याय के विरुद्ध हथियार उठा लेती है और प्रताड़ना का प्रतिरोध करती है। कवयित्री ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के योगदान का भी स्मरण कराया है -

जब-जब अधर्म पड़ा है अन्याय ने मचाई तबाही है

नारी शक्ति ने आगे बढ सदैव धूम मचाई है

उठो ! आज फिर जगाओ अपनी शक्ति का एहसास

भूल गई? तुमने ही बदला भारत का इतिहास

अगर न तुमने चिंगारी भड़काई होतीं

देश ने कैसे इस साल 73 वीं वर्षगांठ मनाई होती

मत भूलो नारी ने किया है बार-बार चमत्कार

शक्ति शौर्य की है यह देवी जाने कुल संसार।

कवि शिवमंगल सिंह ने अपनी कविता ‘‘पेड़ जैसी होती है स्त्रियां’’ में स्त्री जीवन के विविध पक्षों को अपनी कविता में निबद्ध किया है। जिस प्रकार एक पेड़ सभी तरह के झंझावात सहन करके भी अपने फल, फूल, पत्तों की रक्षा करता है, उसी प्रकार एक स्त्री सारे दुख कष्ट सहती हुई अपने परिवार के प्रति समर्पित रहती है। स्त्री जीवन की पेड़ से तुलना करती हुए यह कविता उल्लेखनीय है-

पेड़ जो /तेज आंधियों में भी

झुक झुक कर /चुपचाप

उसके थपेड़ों को सह लेता है

ग्रीष्म के तपन में भी

धरती पर शीतल छांव देता है

बरसात में भीग कर/मुस्कुराहट बिखेर देता है

शरद ऋतु में रात रात भर ठिठुर कर

शांत रहता है /मौसम के तमाम

झंझावात को चुपचाप सहन कर लेता

स्त्रियों भी /पेड़ की तरह

अपने जीवन की तमाम वेदना को /सह लेती हैं

विपरीत परिस्थितियों में भी /मुस्कुराती हैं

खिलखिलाती हैं /धरती पर स्वर्ग बिखेर देती हैं ।

कवि वीरेंद्र प्रधान मैं समाज में नारी के महत्व को स्थापित करते हुए उसकी उपस्थिति की महत्ता को रेखांकित किया है। उनकी कविता ‘‘नारी’’ स्त्री शक्ति का आह्वान करने में सक्षम है। कविता देखिए-

पुत्री भगिनी जननी तो पत्नी किसी की

तू नारी तू ही तो है संचालक परिवार की

तेरे बिना घर सूना, जग सूना, सब सूना

फिर भी तुझे समस्या है अपने अधिकार की

इनके भी दिल है, दिमाग है, दो हाथ हैं

नहीं किसी मायने में नर से कम नारियां

नारी की कीमत को कमतर आंकता है नर

उस पे थोपता अपने ऐब और मक्कारियां

अपना अधिकार तुझे लेकर ही रहना है

‘‘मेरी आवाज सुनो’’ नर से यह कहना है

पथ से विचलित न हो जाये कभी तेरा नर

उसको मर्यादित कर सीता स्वयं बनना है

यूं तो इस संग्रह की प्रत्येक कविता में स्त्री स्वर मुखरित हुआ है किंतु एक और कविता है इस संग्रह में जिसका उल्लेख किया जाना जरूरी है। कविता का शीर्षक है ‘‘बस स्टॉप पर खड़ी अकेली लड़की’’। यह कविता कवि संजय सनातन की है जिसमें उन्होंने दैनिक जीवन में एक लड़की के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाली कुचेष्टाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। कविता देखिए -

वह तन्हा लड़की और सिमटती जाती है

उसे पीठ पीछे भी /निगाहों की कटारें चुभने लगती हैं

तभी अचानक उसकी बस आ जाती है

और वह अपने गंतव्य की ओर चली जाती है

लेकिन हवा में टंगी रह जाती है

अश्लील हंसी की ध्वनियां /और वो असभ्य इशारे

बस स्टॉप पर /आने वाली किसी दूसरी लड़की के लिए।

अनुभूति गुप्ता ने स्त्री के पक्ष में लिखी गई कविताओं को एक संग्रह के रूप में प्रकाशित कर प्रशंसनीय कार्य किया है। यह पुस्तक पठनीय है तथा एक सार्थक स्त्री विमर्श रचती है।

----------------------

#पुस्तकसमीक्षा #डॉशरदसिंह #डॉसुश्रीशरदसिंह #BookReview #DrSharadSingh #miss_sharad #आचरण